- Pagina12/WEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

|

Buenos Aires-Argentina, 16 Mayo 2004

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Sociedad

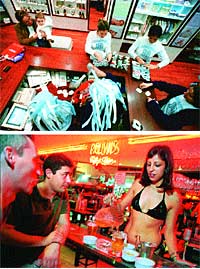

Trabajás, te cansás, ¿qué ganás?

La regla es la misma en casi todo

el mundo –el casi es mera precaución–: el trabajo de las mujeres

vale menos que el de los hombres. Pero la situación empeora cuando

lo que se intenta conseguir es una primera experiencia laboral.

Meseras, vendedoras, mucamas, promotoras, cajeras, son las

actividades que más jóvenes convocan. Y en las peores condiciones. |

|

|

|

Por Gimena Fuertes

Que las

mujeres siempre han llevado las de perder en el mercado de trabajo

no es novedad. Que los sueldos son más bajos y peores las

condiciones laborales, tampoco. Pero ese panorama, que parece

haberse vuelto natural, empeora cuando se lo cruza con las cifras

actuales del desempleo en la Argentina, donde más de la mitad de la

población tiene problemas de empleo. “El mercado de trabajo hoy en

la Argentina es el festival de la precariedad y golpea especialmente

a los y las jóvenes, pero en el caso de las jóvenes es peor porque

la mujer ha estado siempre más relegada en el mercado de trabajo”,

explica el sociólogo Oscar Martínez, del Taller de Estudios

Laborales.

Romina tiene 28 años y hasta hace un mes trabajó en

una gráfica de la zona oeste como vendedora directa: “Tenía que

visitar negocios y empresas. Me decían: ‘Hoy hacé Morón’, y tenía

que ir cuadra por cuadra. Me presentaba y ofrecía las tarjetas,

postales, almanaques. El sueldo básico era 350 pesos y de comisiones

sacaba 50 pesos al mes, trabajando ocho horas. Sólo lograba vender

las tarjetas. Cuando conseguí un cliente grande, una cadena de

farmacias, lo manejaron ellos desde la gráfica y después me dijeron

que no se cerró el negocio”, se queja Romina.

Martínez explica

que existen dos tipos de precarización: “Por un lado está la

precarización de hecho, el trabajo en negro, que desde los ‘90 hasta

la actualidad se ha multiplicado por cuatro. Por otro lado, hubo un

fuerte desarrollo de todas las modalidades de precarización legal,

como períodos de prueba, trabajo por factura, empeoramiento de las

condiciones laborales. Ambas, la precarización legal o ilegal, han

crecido muchísimo”.

Romina tenía la suerte de “estar en blanco”.

“Me daban recibo de sueldo porque estaba por contrato a prueba, pero

llamaba a la Anses y no figuraban los aportes; y en la obra social,

tampoco. Siempre les reclamaba la obra social porque la necesitaba,

pero me decían que ‘el trámite era largo y que contador se

atrasaba’”, ironiza. “Los primeros días nos daban plata para viajar,

pero después que cobramos el primer sueldo no nos dieron más, nos

decían que teníamos que usar ese dinero para los viáticos. Después

de tres meses de no ver un peso renuncié y querían que les diera la

cartera de clientes. No se la di, ni les devolví el uniforme, ni el

bolso, ni nada. La cartera de clientes vale plata, se paga en el

mercado. Esa fue mi pequeña venganza”, dice con una sonrisa. Pero

ahora Romina está otra vez en la búsqueda. Ella es técnica en

hemoterapia recibida en la UBA y también es estudiante de

profesorado de ciencias naturales en el Joaquín V. González. Todos

los domingos revisa los clasificados con lupa y se anota en cuanta

consultora de recursos humanos aparece.

Mujer, joven y

desocupada, busca

El sociólogo revela que “la desocupación en el

universo de las mujeres jóvenes es mucho mayor que el de mujeres en

general”. “La tasa de desocupación de jóvenes de 15 a 19 años,

adolescentes que quieren trabajar, ronda en un 50 por ciento. Entre

los 20 a los 34 está en un 20 por ciento. Pero con mujeres de 35 a

49 baja a un 13 por ciento”, especifica. “De las mujeres que

trabajan de entre 14 a 25 años, las dos terceras partes no tiene

ningún beneficio, es decir trabaja en negro, no está registrada, no

recibiría indemnización si la despiden, y no le descuentan para la

jubilación. Y en sectores como el comercio, donde predomina la mano

de obra femenina, los sueldos son bajísimos, las jornadas son de 12

horas y las chicas no tienen ningún tipo de derecho ni formas de

defenderse”, agrega.

Florencia “es actriz, no mesera”, aclara.

Pero trabaja de mesera en un bar céntrico de Buenos Aires 11 horas

por día y sólo descansa media hora. Además de atender las mesas,

lleva el café o los almuerzos a las oficinas de la zona. Cobra 10

pesos por día y además se lleva el 5 por ciento de lo que vende. “Es

una explotación, mal –enfatiza–. A veces llego a 15 pesos por

jornada. Me paso el día caminando, y a la noche hay que lavar los

baños y barrer el local porque no quieren contratar a nadie de

limpieza. El maltrato y la explotación se sufre todo el tiempo.”

La carga mensual de trabajo máxima por ley es de 45 horas. Cada

8 horas de trabajo tiene que haber media hora para comer y 15

minutos de descanso en la primera parte del día y otros 15 por la

tarde. Para los patrones que tienen a los trabajadores en negro es

fácil desconocer estas medidas, pero las regulaciones también son

ignoradas por las grandes empresas que suelen tener los papeles al

día. “Los supermercados tienen regímenes dictatoriales, brutales. La

presión de los supervisores es terrible. Las cajeras no pueden

levantarse para ir al baño, para descansar, son revisadas para que

no se queden con nada, cualquier faltante en caja les echan la

culpa, hay un maltrato permanente y hay una rotación muy alta porque

las despiden muy seguido”, describe Martínez.

Eugenia tiene 24

años y hace cuatro que trabaja nueve horas como cajera en una gran

cadena de supermercado. “No me puedo quejar”, dice. Está en blanco,

le pagan el último día del mes y su sueldo básico es de 700 pesos.

Los horarios son fijos y tiene dos francos seguidos por semana,

aunque no siempre en los mismos días. A sus compañeras, cuyos

horarios comienzan a la mañana, les dan media hora de almuerzo y a

las chicas de la tarde sólo 15 minutos para la merienda. “En la

empresa se trabaja bien, te pagan a tiempo, tenemos obra social”,

cuenta Eugenia. “Además tenés la posibilidad de crecer dentro de la

empresa si te desempeñás bien en tu puesto”, relata entusiasmada.

Ella está ilusionada con ascender dentro de esta empresa

multinacional y trabaja sin quejarse. Sin embargo, la queja se

cuela. Ella estudió para maestra jardinera, pero no pudo finalizar

la carrera porque en la etapa final, en la que se hacen las

residencias en los jardines de infantes, no continuó porque no le

coincidían los horarios. Tampoco puede volver a estudiar porque el

horario de trabajo es muy extenso, “más el tiempo de cursada y de

viaje”.

Desde que el mundo es mundo

“Históricamente, las

mujeres han sido destinadas a los peores puestos de trabajo. Es

habitual que ocupen cargos más precarios, menos remunerados, o

socialmente vistos como menos calificados, lo que a su vez habría

que discutir si son menos calificados o no”, cuestiona Martínez.

“Como a las mujeres se las ubicaba como un trabajador secundario,

que aportaba al eje central que obtenía el marido, se suponía que

podía entrar o salir más fácilmente del mercado de trabajo y que era

un sujeto al cual se le podían reconocer menos derechos. Esta

cuestión histórica se encuentra agravadapor el proceso de

precarización y flexibilización de las últimas décadas”,

analiza.

En los clasificados, los avisos que más abundan piden

promotoras, televendedoras, playeras y cajeras. “Hay una serie de

trabajos destinados a las mujeres jóvenes de acuerdo con el sector

social. Puede ser de servicio doméstico, repositoras, atendiendo

comercios, meseras, playeras. Algunas trabajadoras jóvenes que

provienen de un sector social más alto, como las meritorias o las

pasantes, también son precarias”, afirma el especialista.

Otro

sector que es bien típico de mujeres jóvenes es el sector de

limpieza, “en el que ha proliferado la tercerización –sostiene

Martínez-, a través de empresas de limpieza que trabajan para otras

empresas o para el Estado, en las que hay una rotación muy alta de

jóvenes”.

Otra de las formas en que golpea la precarización

laboral es la inestabilidad. “Trabajás dos meses en un lado, estás

un mes desocupada, si conseguís, trabajás seis meses en el otro. Así

no podés hacer un proyecto de vida, estudiar, ahorrar plata para

algo. Cuando entrás a trabajar, no sabés cuando salís”, se queja

Romina.

Nuevas herramientas

Todo ese tipo de actividades,

promotoras, vendedoras, meseras, playeras, van a parar al sindicato

de comercio. “Las patronales tratan de darle alguna veta comercial a

un montón de tareas para poder ubicar a las trabajadoras en el

sindicato de comercio porque tiene un convenio muy malo y con

sueldos muy bajos. A su vez, el sindicato permite todo esto porque

tiene la posibilidad de tener un montón de afiliados y no defiende

nada. Más de una vez, si los trabajadores van al sindicato, es el

propio sindicato el que le avisa a la patronal para que los eche”,

se indigna el especialista del TEL.

Pero no todo es negro en el

futuro. “Durante mucho tiempo se dijo que los jóvenes eran

individualistas, desorganizados, sin tendencia a participar. Esto lo

relativizaría muchísimo. En una de las mejores experiencias de

organización que ha habido durante mucho tiempo, la punta de lanza

fueron los jóvenes. Fue una de las luchas más fuertes y organizadas

contra una gran patronal y la dieron los pasantes telefónicos. Desde

una figura tan precaria como es la del pasante, que no es reconocida

ni siquiera como trabajador, ellos ganaron el conflicto y pasaron a

ser contratados y efectivos.”

Oscar Martínez no sabe explicar muy

bien esto. “Las tradiciones de lucha flotan, el saber de la clase

está en el aire”, afirma. “Es posible que un chico con padres

desocupados, que es la primera vez que trabaja, cuando hay que

organizar un paro o hacer un petitorio, lo sabe hacer. Es posible

que se lo haya contado un laburante más viejo, o un tío, o un amigo

que ya lo hizo”, se entusiasma.

“Los y las jóvenes han creado

como herramientas de lucha cosas que no eran habituales, tales como

el humor, el ridiculizar a la patronal, que tiene una eficacia muy

fuerte, porque los viejos no sabían qué hacer, las herramientas

habituales les fallaban. Las y los jóvenes se organizaban a través

del correo electrónico, sacan boletines, organizan jodas como método

que nuclea a todos, lo que crea un nosotros, y después se plantea el

tema de la lucha. Aun en las peores condiciones se puede hacer algo.

En donde hay alguna grieta, hay experiencias muy lindas de

organización y de lucha”, sonríe. | |

|